从乡土到学堂:一场田园收获季,解码乡村教育“破局”新范式

导读:9月29日,这里没有传统的朗朗书声,却涌动着一股更为鲜活的学习热流。一场由四所乡村小学联合主办的“走进真实生活 感触真实成长”田园课程收获季活动,将梨园变成了没有围墙的校园,也为新时代美丽乡村教育的办学样态,提供了一个生动而深刻的“房山样本”。

当课堂从四方教室移至累累梨园,当考核从标准试卷变为市集策划,乡村教育正以其独有的方式,完成一场从“知识场”到“成长场”的深刻蜕变。

秋日的北京市房山区窑上京白梨主题公园,梨香馥郁。9月29日,这里没有传统的朗朗书声,却涌动着一股更为鲜活的学习热流。一场由四所乡村小学联合主办的“走进真实生活 感触真实成长”田园课程收获季活动,将梨园变成了没有围墙的校园,也为新时代美丽乡村教育的办学样态,提供了一个生动而深刻的“房山样本”。

场景革命:当梨园成为“第一课堂”

“估算这棵梨树的产量,我们需要哪些数据?”“观察叶片脉络,你能为它写一首小诗吗?”在“梨园树下·田园课堂”环节,数学、语文、科学等学科知识不再局限于课本,而是在真实的梨园环境中被激活、被应用。

这是本次活动的核心环节,也是一场彻底的“场景革命”。它打破了传统教育中理论学习与实践操作之间的壁垒,将农田、果园这些乡村学校的“身边物”,系统性地转化为综合学习的“核心场”。

“我们坚持‘原色育人,生态发展’,将农田、果园转化为综合学习场,让教育回归生活、扎根乡土。”窑上中心小学副校长毛媛的主旨汇报,道出了这一课程改革的底层逻辑。这并非一次简单的秋游或实践,而是基于房山区“适合的教育”理念,构建的一套“前课-中课-后课”三段式教学模式。从活动前的研学任务单,到活动中的沉浸探究,再到活动后的成果深化,形成了一个完整的教育闭环,确保了学习的深度与效能。

成果博览会:在“玩”与“秀”中看见真实成长

活动的展示环节,更像是一场学生核心素养的“博览会”。在“田园市集”,学生们不仅是售卖农产品的“小掌柜”,更是乡土文化的传播者与项目运营的实践者,实现了沟通、协作与财商的“真突破”。在“田园秀场”,孩子们自信地绽放着“真自我”,那是源于土地与实践的底气与光芒。

在随后的研学沙龙中,来自师生、企业、家长及教研专家的分享,不断印证着一个结论:项目式学习带来的,是远超预期的、“意想不到”的成长。

正如北京校外教育协会秘书长高付元在评课中所指出的,这种根植于乡土的教育,让学习自然发生了跨学科融合,知识在真实情境中实现了有机应用,学生们建立的,是与土地、与家乡最深切的情感联结。

格局之变:从“共同体”到“新生态”

本次活动的另一大亮点,在于其展现的“开放办学”新格局。它由四所乡村小学组成的“美丽乡村小学探索共同体”联合发起,并汇聚了京雄高速房山南停车区、成英公益基金会、多个村委会乃至全国范围内的农村小规模学校代表。这标志着,乡村学校正在从过去的“孤军奋战”,转向“抱团发展”与“社会协同”。他们主动链接社会资源,将企业、社区、基金会都变为教育的“合伙人”,共同构筑了一个滋养乡村孩子的“教育生态圈”。

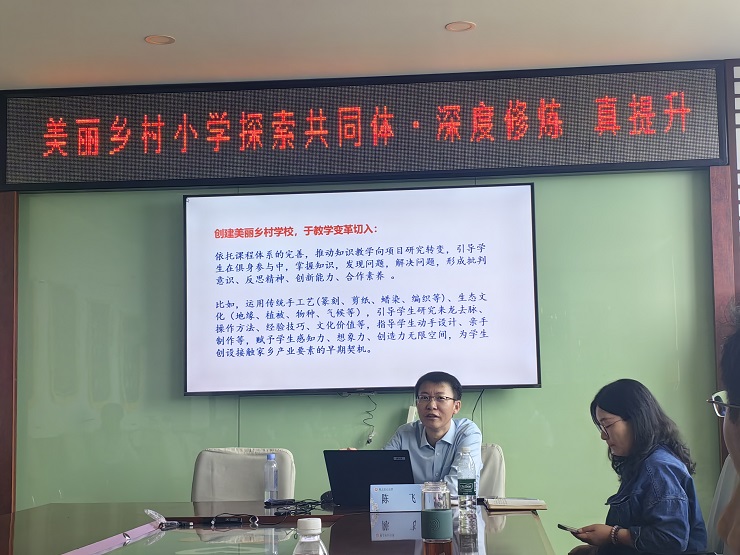

下午的深度修炼环节,则将这一实践探索提升至理论与发展战略的高度。中国教育科学研究院研究员陈飞的报告,从宏观与微观层面,论证了创建美丽乡村小学的现实价值与可行路径。

未来已来:“田园+”的无限可能

探索并未止步。据共同体规划,未来将进一步完善“田园+”课程体系,引入“田园+科技”“田园+美育”“田园+健康”等现代元素,并探索“校村联动”新模式,借助AI搭建线上平台。

房山区教委小教科田聪的总结为这场变革写下了有力的注脚:“田园课程收获季活动是房山区深化教育教学改革的重要成果。我们将继续支持乡村学校立足本土实际,探索具有地域特色的办学模式,让每一所乡村学校都办出特色、办出水平。”

梨园收获的是果实,而田园课程收获的,是面向未来的、充满生命力的成长。这场在秋天举行的活动,恰如一个隐喻:当教育深深扎根于乡土的沃土,必将迎来一个人才辈出、各美其美的丰收季节。

编辑|王 灿

校对|刘佩钦