丰台区AI+科学教育再添新引擎

导读:2025年3月15日,北京十八中实验学校迎来了一场聚焦“AI+科学教育”的学术盛会。以“贯通·协同·成长·成才”为主题的研讨活动暨“博约”计划专家聘任仪式在此举行,来自教育界、科技界顶尖专家与学校师生共聚一堂,探讨人工智能时代下创新人才培养的新路径,并为丰台区教育高质量发展注入新动能。

2025年3月15日,北京十八中实验学校迎来了一场聚焦“AI+科学教育”的学术盛会。以“贯通·协同·成长·成才”为主题的研讨活动暨“博约”计划专家聘任仪式在此举行,来自教育界、科技界顶尖专家与学校师生共聚一堂,探讨人工智能时代下创新人才培养的新路径,并为丰台区教育高质量发展注入新动能。

跨界协同:打造创新人才培养生态圈

活动伊始,丰丰台区教委创新人才发展中心主任孙震主任解读丰台区创新人才培养的顶层设计与实践路径。他以数据与案例为支撑,系统梳理了区域创新人才培养的阶段性成果。他提到,丰台区已构建“政府主导、学校主体、企业赋能、社会协同”的立体化育人网络,而“博约”计划的启动标志着这一网络向纵深发展。

北京十八中实验学校校长丁长林分享学校创新人才培养项目实践成果。进一步阐释了学校的具体实践:通过“AI+跨学科项目式学习”等载体,搭建“基础普及—兴趣拓展—拔尖培养”三级成长阶梯。丁校长还介绍,博约计划是从2024年年底开始实施的,其最核心的目的就是全链条的采用企业、高校、中学,甚至于家长来深化行业融合,为十八中实验学校学生的人才培养助力。而“博”和“约”则是源于十八中实验学校的校训——“博之以文 约之以理”,代表着向内修与向外求,内外心知合一。

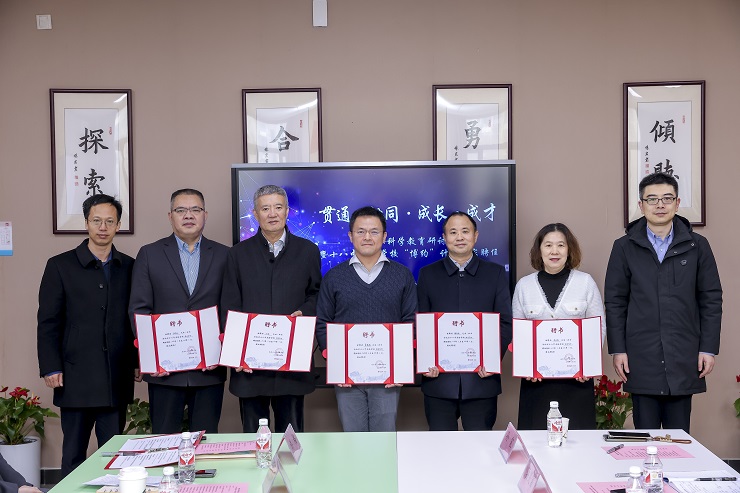

随后,丰台区政协副主席、区文旅局局长李世琪、丰台区教委副主任曲兆军为校外导师聘任仪式颁发证书,标志着正式成为“博约”计划导师团成员。这一跨领域智囊团的组建,预示着学校将打破传统教育边界,以“科学家+工程师+教育家”的协同模式,为学生提供前沿科技实践场景。这种跨界资源的深度融合,将助力丰台区构建“校内课程+校外实践+社会支持”的全链条科学教育体系,为区域创新人才培养注入源头活水。

AI赋能:重塑科学教育新范式

作为“博约”计划的重要导师,码隆智能创始人黄鼎隆博士作《最AI的实验——用数智化革新打开科学教育新范式》创新人才培养计划汇报。

黄鼎隆博士在汇报中描绘了人工智能与科学教育深度融合的蓝图。他介绍,码隆科技将与学校共建AI实验室,开发“自适应学习系统”,通过动态分析学生认知轨迹,定制个性化探究任务。通过AI技术实现“学—研—创”闭环,让抽象科学原理转化为可触达的实践场景,显著提升学生的科学探究能力与数字化素养。

中庆教育研究院副院长、中庆现代副总经理张乐法作《基于AI课堂学生学情数据探索建构——“学生群体学习行为特征常模”》汇报。他提出,在课堂观察方面,从90年代校长通过教室后门玻璃观察教学情况,到后来教研员带着计时器进入教室听课并记录,再到2017年引入人工智能技术,实现了对师生行为语言的分析。这种分析不仅限于行为和语言,还包括声纹、语义数据的采集与诊断,以及利用自然语言处理技术对教师教学方法和学生学习特点进行定性分析。这一切都是为了更好地实现个性化学习和精准教学。

丰台区教委副主任曲兆军发表讲话并回应学生关切。他指出,丰台区正探索“小初高一体化创新人才贯通培养机制”,通过校际资源联动、学段衔接课程、拔尖学生流动机制等举措,构建区域教育“立交桥”。这一机制使优质教育资源惠及更多青少年,为国家战略人才储备提供可持续支撑。

会后,黄鼎隆博士与学生们开启题为《如果我带着AI回到中学时代》的“博·约”讲堂。黄鼎隆博士分享了如何利用现代AI技术提升学习体验的设想。他指出,AI不仅能帮助学生更高效地掌握知识,还能通过个性化学习方案激发学生的兴趣和潜能。在互动环节中,学生们积极提问,共同讨论了AI在教育中的实际应用问题。并鼓励学生们大胆畅想未来的教育模式,激励学生拥抱科技

此次活动的举办,不仅标志着丰台区在“AI+科学教育”领域的系统性探索迈出关键一步,更将为基础教育阶段拔尖创新人才的早期发现与培养提供实践范式,为提升国家科技竞争力、实现中国式现代化夯实根基。

文字 | 周 静

编辑 | 周 静

校对 | 李梓萌